レジン初心者の方にとって、必要な道具選びはとても大切です。

レジンを始めてみたいけれど、何が必要なのかわからない

初心者にぴったりな道具ってどれだろう?

そのような方に向けて、この記事では、レジンに必要な基本道具から、初心者におすすめの材料や便利グッズまでをまとめてご紹介します。

ぜひ参考にして、レジン制作を楽しくスタートしてくださいね!

こちらの記事でわかること

- レジンでできる作品とその魅力

- 初心者が揃えるべき道具と材料

- UV-LEDレジンとエポキシレジンの違い

- 封入物の選び方と注意点

- おすすめの講座や作家さんの事例

本格的にレジンを学びたい方や将来ハンドメイド作家として活躍したい方にも役立つ情報が入っておりますので、ぜひ最後までご覧下さい。

目次

レジンに必要なものと「できること」はどんなこと?

ハンドメイドで使われる「レジン」とは、一般的に無色透明の液体樹脂のことをいいます。

3Dプリンターのような大掛かりな機械や、難しい技術がなくても制作が可能で、ご自分のイメージを形にできるとても魅力的な樹脂材料です。

「好きな物入れて、好きな色に着色し、好きな形固める」

このようなことが手軽にできる材料があることは、ハンドメイド作家やクリエイターにとって、とても嬉しいですね!

特にアクセサリーやレジンクラフトに使用されるレジンは、熱や光など何らかの刺激を加えることで硬化する性質を持つ液体レジン(合成樹脂)のことを言います。

硬化したレジンも透明感があり、ビーズや押し花、モチーフなどを封入した魅力的な作品作りができます。

透き通る透明感が特徴のレジンですが、着色をすることによりさまざまな色を楽しんだり、表面に加工をすることでマットな質感にしたりと、制作者のアイデア次第で多種多様な作品を作り出すことができますよ!

樹脂とレジンの違いはなに?

樹脂には大きく分けて自然の木の樹脂などが原材料となる「天然樹脂」と人工的に生成される「合成樹脂」があります。

よくハンドメイドに使われるレジンはこの樹脂の中でも「合成樹脂」である液体樹脂です。

ハンドメイドで使われる「レジン」とは、一般的に無色透明の液体樹脂のことをいいます。

ちなみに英語の「resin」は樹脂全般を指すため、検索すると工業用素材やプラスチック製品などが表示されることもあります。

日本では特に、ハンドメイド用の「レジン液」や「硬化したレジン作品」を意味する場合が多いので、安心してくださいね。

ハンドメイド用のレジンは、3Dプリンターなどの大掛かりな機械や特別な技術がなくても、自宅で手軽に作品づくりを楽しめるのが魅力です。

ご自身のアイデアを形にできる、自由度の高い素材として人気を集めています。お好みの材料や作りたいものに合わせて材料も手軽に用意できる環境が整ってきていますよ。

レジンで作れるものをまとめた記事

レジンの種類と特徴は?必要なものなど初心者の方にもわかりやすく解説します!

ハンドメイド用のレジンにも種類があるのはご存知でしょうか?いざレジンを始めようと思っても、数種類のレジンから何を選んで良いかわからない方もいらっしゃるかもしれません。

多くのハンドメイド作家さんは、大きく2種類レジンを使用しています。

- ハンドメイド用レジンの種類

- エポキシレジン

- UV-LEDレジン

実は、種類によっては知識がないことで「レジン液が固まらない!」というトラブルが起こる可能性も。初心者の方でもそのような混乱がないよう、用途別に賢くレジンを扱えるように学んでいきましょう!

種類別!レジン液の特徴とは?

| 項目・レジン液の種類 | エポキシレジン | UV-LEDレジン |

|---|---|---|

| 硬化方法 | 2液を決められた比率で混ぜる時間を置く | 硬化用ライトで照射する |

| 硬化時間 | 完全硬化まで1〜3日間 | 30秒〜2分程度 |

| 硬化時の特徴 | 厚みを出せる シワや気泡がつきにくい | 透明度が高い 黄変になりづらい |

| おすすめの作品 | 立体的、大きな作品 | 小さなパーツや比較的平らな作品 |

| 注意点 | 誤比率で混ぜると硬化しない | ライトが当たらないと硬化しない |

2液性とは、2つの液を混ぜるタイプのこと、1液性とは1つの液だけで固めるタイプのことです。

UV-LEDレジンは、短時間で硬化でき、取り扱いも簡単なため、初めてレジンを扱う方にも扱いやすい特徴があります。硬化不良や失敗が起こりにくく、作品作りに慣れていない方でも安心して楽しめますよ。

また、使い方もシンプルなので、基本的な道具が揃えばすぐにレジン制作を始められる点も魅力です。

PBアカデミーLEDレジンアクセサリー認定講師資格の講座では、完成までが早く作品作りが円滑に出来る「LEDレジン」を学んでいただけますよ。

レジンに必要なものと初心者の方が揃えたい基本材料!

レジン作品を作るために基本となる材料と道具を5つご紹介します。それぞれに種類があり、選ぶ必要があるためぜひ参考にしてみてくださいね。

レジンに必要な基本道具5つ

- レジン液

- 硬化用ライト

- ピンセット

- モールド(型)

- 封入物

ではここからは、基本道具について詳しくお伝えいたします。

- レジン液

レジン液には硬化後に硬く固まるものと柔軟性があり、グミのように固まるものがあります。アクセサリー作りには硬く固まるLEDレジン液をおすすめします。

画像のものは、UVライトでも、LEDライトでも硬化ができるUV-LEDレジンです。レジンアクセサリー作家さんに愛用されています。

- 硬化用ライト(LEDライト/UVライト)

こちらはLEDライトです。

LEDはランプ型と違い半永久的に使えるため費用の面でもコストパフォーマンスが良いと言えます。硬化用ライトについてはこちらの記事で詳しくお伝えしています。 - ピンセット・ツイーザー

レジンの中に封入パーツを入れたり、配置する時に使用。

繊細なレジン作業にも活躍します。- モールド・フレーム(レジン型)

レジンの型取りやアクセサリーのパーツ作りにモールドやフレームを使います。

底のないフレームは、レジンを表と裏の両面から楽しむことができ、ミール皿はお皿のようにへこんでいる部分にレジンを充填して作品を作ります。

このようにレジン用の型は種類が豊富なので、作りたいアクセサリーや雑貨に合ったデザインを探しやすことが特徴です。

形や厚みなどさまざまな種類がありますので、お好みのものを探してみましょう♪

- 封入物

封入物とは、レジンの中に閉じ込めるパーツや素材のことをいいます。

例えば、お花やビーズ、グリッターなど、デザインに合わせて自由に選べるのが魅力です。封入物の種類については、記事の後半で詳しく紹介していますので、あわせてご覧ください。

天然石のビーズについてはこちらの記事でご紹介していますよ

こちらの5つが「レジン」に使う基本的な道具と材料になります。

オリジナリティのある作品を作るためには、さらに材料や道具が必要になる場合もあります。

作品づくりを繰り返すうちに、自然と相性の良い道具や材料がわかるようになるため、必要に応じて少しずつご自分にあったものを揃えていきましょう。

あると便利なレジン道具や材料

先述した材料や道具が揃っていれば、レジン作品を作ることはできます。しかし、あると作業効率がアップしたり、作品の幅が広がる!そんなするアイテムをご紹介します。

レジン作業に適した温風を吹き出し、レジン液の気泡を取り除いたり、レジン液を温めてサラサラにします。

爪楊枝で気泡を潰したりスプーンで気泡をすくって取り除くこともできますが、エンボスヒーターを使うことで効率よく気泡を取り除けます。また、粘度の高いレジン液を温風でサラサラにすることで、モールドや空枠に充填しやすくなります。

モールドや空枠などからはみ出てしまったレジン液を拭き取る時に使います。

先端が細くなっている綿棒を準備しておくと、細かい所のふき取りがしやすいです。

レジンに必要なものを深掘り!封入物の種類とは?

じつはレジンの作品は、どのようなもの封入物を選び、使うかで印象やクオリティが大きく変わってきます。

ですので、種類や出来上がりのイメージを理解しておくことで、また違ったデザインが出来上がりますよ♪

こちらではどのような封入物があるのか、初心者の方にも分かりやすく画像付きでご紹介いたしますね!

ドライフラワー

カラフルなドライフラワーは、作品が優しく色付きます。

Charme!さんの作品

グリッターパウダー

レジンの色合いにキラキラを感じさせてくれますね!

Chanmanさんの作品

パールビーズ

レジンの透明感と抜群の相性のパールビーズ。

atelier_courageさんの作品

ビーズ

さまざまな封入物にビーズも組み合わせたキーリング。

Shireie〜シェリエ〜さんの作品

このように封入物の種類によって、作品の雰囲気は全く違うものになってきます。

初心者の方でも、デザインを素敵なものにするために重要なポイントとなりますので、ぜひ参考にしてください。

どのようなものを封入するか、わくわくしてきますね!

ご自身の作品のテイストに合った封入物を選んでくださいね♪

レジンの手作りに向かない道具や材料パーツとは?

レジン作品を作るとき「これも封入してみたい!」といろいろ試したくなりますよね。

でも実は、レジンに向かない材料や、失敗しやすい道具もあるんです。

この記事では、初心者の方が安心して制作を楽しめるよう、レジンに向かない道具や材料パーツについて、よくある疑問をまとめました。

ぜひ参考にして、大切な作品を長く楽しめる仕上がりを目指しましょう。

生花をそのままレジンに封入しても大丈夫?

基本的にはNGです。

生花は水分を多く含むため、レジンに閉じ込めても乾燥が進んだり、カビが生えてしまうことがあります。お花を使いたいときは、しっかり乾燥されたドライフラワーや押し花を選びましょう。

食品をレジンに封入できる?

本的に、食用の食品は封入できません。

ただし、食用ではない花材として加工されたドライフルーツであれば使用可能です。

市販のレジン用ドライフルーツや封入パーツ専用品を選び、生の食品は避けましょう。

金属パーツなら何でも使える?

すべての金属がレジン向きとは限りません。

サビやすい素材はレジン内部で腐食する恐れがあるため、真鍮やステンレスなど、耐久性のある素材を選びましょう

封入物はどんなサイズでも大丈夫?

大きすぎる封入物は、レジン液となじまず硬化不良の原因になることがあります。

モールドや空枠のサイズに合わせた、適度な大きさのパーツを使うと、仕上がりもきれいになります。

100円ショップの材料は使ってもいい?

使用できるものも数多くありますが、品質に注意が必要です。

特にレジン液は、未硬化や黄変のリスクがあるため、できるだけ信頼できるメーカー品を選ぶと安心です。100円ショップにもレジンメーカーのアイテムがありますので、探してみましょう。

レジンアクセサリーに必要なものや初心者の方の材料の選び方は?

レジンアクサセリーを作る際、高い完成度や作業時間の短縮のためには、道具選びはとても重要なポイントです。

レジン作品の制作に必要なポイントを大まかに分けて3つご紹介いたしますね。

- 品質にこだわる

- 使用感

- 種類を厳選する

品質、使用感などは購入する時点では表示を頼りにしていかなくてはなりませんが、レジン液ひとつをとっても、未硬化の液が残りべたついてしまうものや変色しやすいものなどあります。

あまりにもコストが低いものを選ぶことは控えましょう。

最初のうちは種類を厳選し、数多くのものを集めすぎないこともポイントです。

必要だと思い、ものを買い込んでみてはみてはいいものの、必要ではなかったり、使用するまでに時間がかかったことによって改良品が発売される!なんてことも。

そのような点に心がけながら材料や道具を選んでみてくださいね。

とはいえ多くの種類や数がある中で、品質が良いものをご自身で判断し選び揃えることは難しいものです。

市販のレジンキットなどを購入する方もいらっしゃいますが、せっかくでしたらレジンのキットを揃えるのと同時に講座を受けていただくのはいかがでしょうか。

特に資格を取得できる講座に付属されているキット内容は選び抜かれたものが入っているため安心ができます。

LEDライトを例に考えてみましょう。

大きいもの、小さいものなどサイズ感もいろいろとあるライトですが、LEDレジンアクセサリー認定講師資格取得講座のキットに入っているこちらのLEDライトは、コンパクトでハイブリッドタイプなため、使い勝手が良くとても便利です。

こちらはPBアカデミーのキット内容物のLEDライトです。

ライトは大きさではなく光の強さによって硬化時間が変わるため、初心者の方には判断が難しいアイテムのひとつです。

LEDライトは、硬化が早い(60秒程度)ことはもちろんですが、手のひらサイズですので手に持つことでさまざまな角度からライトの照射が出来ます。

ビジューのように場所や向きが繊細なアクセサリーやパーツなどを「仮止め」をする必要がある場合にも大活躍します。

このように「本格的にLEDレジンアクセサリーを始めたい方」に必要なものが、全てご自宅に届くことは、足踏みしていた方でもすぐにレジンをスタートさせるきっかけにもなりますね!

▼ライトについてはこちらでも詳しく説明しておりますので、よろしければご覧ください♪

レジンアクセサリー作りに必要なものと作り方をご紹介

空枠フレームやモールドで作るレジン作品の作り方を画像付きで解説していますので、ご参考にして頂ければと思います。

作り方や必要な材料は、こちらの記事に詳しく解説してありますのでご参照下さい。

作り方や必要な材料は、こちらの記事に詳しく解説してありますのでご参照下さい。

モールドを使って作品を作る時は、モールドよりも厚みのある封入物を使用するとはみ出てしまい凹凸ができてしまう場合もあります。適度な大きさのものを選ぶと良いですね。

\\レジンを使用したアクセサリーの作り方を動画でもご紹介しています!//

用意するものなども参考になると思いますため、是非ご覧くださいね♪

レジンを作業する際の注意ポイント

レジンアクセサリーに初めて挑戦する際に気をつけたい注意ポイントを4つご紹介します。

①手袋をする

レジン液が直接触れないよう薄い手袋をして作業することをおすすめします。

かぶれなどの肌トラブルの原因となるため、初心者の方は特に注意しましょう。万が一肌についてしまった場合はアルコールなどですぐに拭き取るようにします。

②マスクをする

匂いが気になったり、バリを研磨する際に出る粉塵を吸い込まないようにするためです。

③お部屋の換気をする。

レジン特有の匂いや一緒に使用するアルコールをこもらせないようにしましょう。

④作業エプロンや作業着を着用する

レジン液が洋服につくと落とすことが困難なため、汚れてもよい洋服やエプロンをつけて作業しましょう。

安全にレジンを取り扱うために、レジン液に記載されている注意事項なども確認して作業をすると良いですね。

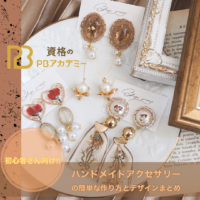

レジン作家さんの作品と、制作に必要なものを初心者の方にも分かりやすくご紹介

レジン作家さんはどのような道具を使用して、どのような作品を作っているのでしょうか?

今回ご紹介するレジン作家のkaiolohia307-カイオロヒアミオナ-さんは、全国各地の百貨店や、webshop、アーティストカタログなどでレジンの作品を販売しています。

PBアカデミーで、レジンアクセサリー講座とハンドメイドアクセサリー講座の2つを受講し資格を取得した作家さんです。

レジンで作るアンティークカラーの耳飾りの材料を公開!

kaiolohia307-カイオロヒアミオナ-さんの作品は「お花をつける楽しみ」をレジンアクセサリーで叶えてくれます。

今回は特別に、可愛いアンティークカラーの耳飾りをお作りした際のポイントと、使用した材料を大公開してくださいました!

人気のレジン作家さんの生の声をぜひ参考にしてみてくださいね♪

LEDレジンアクセサリー認定講師

kaiolohia307-カイオロヒアミオナ-(@kaiolohia307)さん

レジンならではの透け感を活かした封入物の色合いや、バランスがとても素敵です!

こちらのアンティークな雰囲気のLEDレジンピアスは、ハートのパーツとゆらゆら揺れるパーツを繋げても取り外しても使用できる2wayアクセサリー。

気分やお洋服に合わせて使い分けられる、嬉しい仕様です。

- アンティークカラーの耳飾りの材料

- LEDライト

- モールド

- ピンセット

- 封入物(お花、ブリオン等)

- レジン液

「アンティークカラーの耳飾り」のポイント

お気に入りのモールドを使用しているというkaiolohia307-カイオロヒアミオナ-さん。

お花の持つ色味を主役に、アンティークな雰囲気を作り込み、LEDレジンアクセサリーのピアスを作りました。

レジンにはかかせない道具の1つに、モールドがありますが、可愛い形のモールドを使うことにより、初心者でも簡単に魅力的なレジンアクセサリーパーツを作ることができますよ♪

とポイントをお話しいただきました。

PBアカデミーLEDレジンアクセサリー認定講師資格のキットには、さまざまなアクセサリーをお作りできるモールドが入っているので、今でもお気に入りの道具として使っています。

数多くある道具の中からお気に入りのものを見つけて使用することは、制作に欠かせないポイントですね!

資格を取得して「親子」で活躍!

LEDレジンアクセサリー認定講師として活躍されている方をもう1名ご紹介します!

cherry307-チェリーミオナ-さん(@cherry307y)さんは、実は先ほどご紹介したkaiolohia307-カイオロヒアミオナ-さんの娘さんです!

小学校6年生の時に資格を取得し、現在では企業とのコラボなども行なっているなど、活躍の場を広げています。

お2人へのインタビュー記事はこちらから、ぜひご覧くださいね。

実際に活躍中のレジン作家さんの作品をご覧になっていかがでしたでしょうか?

「レジンを本気で学びたい!」「レジン作品の幅を広げたい」と思われている方はまず、無料の資料請求をしてみてくださいね♪

※ボタンをタップ(クリック)いただくと各講座の詳しい内容が表示されます!

こちらの3講座では、LEDレジンの作品づくりに必要な道具や材料一式と、初心者の方にもわかりやすいテキストが教材キットとなってご自宅に届きます。

レジン作品についての学びをすぐに始めることが出来ますよ♪

好きなことで人に喜んでいただけて、ご自身も楽しく続けることができるハンドメイド作家という職業を目指してみませんか?

各講座では作品を作りながら楽しく技術を身につける学習法で、分からないことがある場合はスマホで簡単で疑問点を解決できるサポート付きで、初心者の方でも最後まで楽しく受講することができますよ。

資格を取得することは確かな技術と知識を身につけている作家という証明になります。

お客様からの信頼を得ることにも繋がりますので、ハンドメイド作家というビジネスの幅を広げるチャンスです♪

また、作家として活動をしたいとお考えの方には、ハンドメイド作家の販売や活動するためのノウハウを学ぶことができるハンドメイド作家講座もおすすめです。

PBアカデミーの通信講座を2講座以上同時受講で、受講料金が30%offになるお得な「セット割引」もございます。

現在活躍中のPBアカデミーの卒業生作家さんたちも、セット割引を活用して複数の講座を受講した方がたくさんいらっしゃいます。

お得なチャンスをぜひご活用ください!

まとめ

「レジンとは?」という基本的なことから、レジンの道具や材料、活躍するレジン作家さんやレジンの資格、レジン作家さんになるためのお話など「レジン」に関することを詳しくご紹介しました。

- レジンを綺麗に仕上げるには、選ばれた道具と基礎知識が重要

- レジンには必要な道具と技術が身につく講座がある

- ひとつひとつのデザインだけでなく世界観を作り出せるレジンアクセサリー

- まず初めてみることがレジン作家になる第一歩

このことをお分かりいただけたでしょうか?

レジンを極めることで、「ハンドメイド作家」として想いを込めて作った作品をお客様に届け、「レジン講師」としては身に付けた技術を生徒に伝えていくといった2つの道を選択することも出来ます。

資格と技術は一生モノこれからでいちばん若いいま、何かを始めてみませんか?

PBアカデミーで楽しく学び、好きなことを仕事にして輝いていきましょう!

PBアカデミーのYouTubeやInstagramの公式アカウントでは、初心者の方はもちろん、作家として活動している方も必見の情報を配信しています。フォローやLINEのお友達登録をお待ちしております♪

あわせて読みたい

資格のPBアカデミーだからこそお伝えできるハンドメイド・美容に関するお役立ち情報「ハウツー」「ノウハウ」を初心者の方でもわかりやすくご紹介しています!

他にも参考に記事やYouTube動画などをたくさん配信していますのでご覧ください。

ぜひ”無料の資料請求”をしてさまざまな情報をゲットしてくださいね♪

_360✖️360-1.png)